水是生命之本,更是人类生存和健康的基本保障。随着社会经济的快速发展,水资源安全问题尤其是饮用水源地水质保护日益引起全社会的关注。水源地水质监测作为守护饮用水安全的第一道防线,其作用和重要性不言而喻。本文将围绕“水源地水质监测保障人民群众饮水安全”这一主题,深入剖析水质监测在保障饮水安全中的关键作用,并就如何进一步完善和强化水质监测体系提出相关策略。

一、水源地水质监测的重要性

- 直接关系到人民身体健康:饮用水水质的好坏直接影响人体健康。水源地一旦遭受污染,可能导致有害物质通过饮水途径进入人体,引发各种急慢性疾病。因此,通过定期、系统的水质监测,能够及时发现并预警潜在的水质风险,从而有效防止因水质恶化导致的公共卫生事件发生。

- 科学指导饮用水处理工艺:水质监测数据可以为供水企业优化水处理工艺提供依据,针对不同的污染物类型选择合适的净化技术和方法,确保经过处理后的饮用水达到国家或国际规定的安全标准。

- 支撑环保政策制定与执行:水质监测结果是评估环境管理成效和制定污染防治政策的重要参考。政府相关部门通过对水源地水质长期监测数据的分析,可准确掌握区域环境质量状况,进而采取针对性的保护措施和法规要求。

二、当前我国水源地水质监测面临的挑战与问题

- 监测技术及设备的局限性:尽管我国在水质监测方面取得了显著进步,但部分地区仍存在设备陈旧、技术落后的问题,难以满足复杂水源环境下多种污染物快速、精准检测的需求。

- 监测网络覆盖不足:部分偏远地区或小型水源地的水质监测站点设置相对稀疏,无法实现对整个水源保护区的全面、实时监控,存在潜在的监测盲区。

- 信息共享与联动机制不健全:水质监测数据未能得到充分整合和利用,部门间的信息壁垒限制了监测成果转化为决策支持的能力,影响了应急响应速度和治理效率。

三、加强水源地水质监测以保障饮水安全的策略与建议

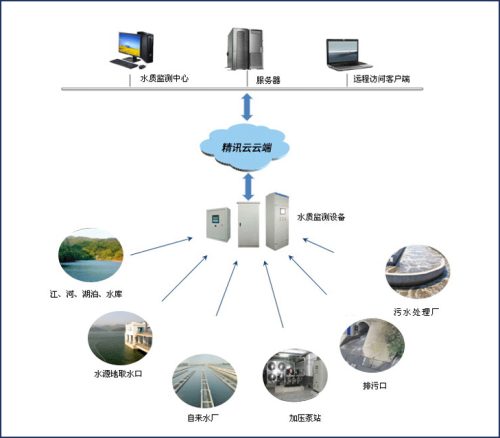

提升监测技术与装备水平:加大投入,引进先进的在线监测系统和便携式设备,提高监测参数的灵敏度与精确度,推动水质监测从传统手工采样向自动化、智能化转变。

完善监测网络布局:根据水源地分布特点及潜在污染源,合理规划监测站点布局,确保水源地全方位、多层次、立体化的监测覆盖。

构建信息共享平台与联动机制:建立跨部门、跨地区的水质监测信息共享平台,打破信息孤岛,促进监测数据实时互通,形成统一的数据管理和决策支持系统。

严格执法与监管力度:强化水源地保护法律法规的执行,严惩各类违法排污行为;同时,依托水质监测数据实施严格的水源地环境绩效考核,倒逼地方重视水源保护工作。

公众参与和社会监督:加强饮水安全知识普及,提高公众对水源地保护的认识,鼓励公众参与到水质监测活动中来,形成全社会共同关注、共保饮水安全的良好氛围。

结论:

水源地水质监测是维护人民群众饮水安全的关键环节,在保障民生福祉和推进生态文明建设中具有举足轻重的地位。面对新的挑战和需求,必须坚持科技创新驱动,不断改进和完善水质监测体系,以科学严谨的态度守护好每一滴源头活水,切实履行我们对广大人民群众饮水安全的庄严承诺。唯有如此,才能让每一个家庭都能喝上干净、放心的饮用水,共同构建和谐健康的美好生活。